2025年度の「地域探究プロジェクト」

今年度も御影高等学校での連携事業が始まりました。御影高等学校は昨年度から普通科総合人文コースを”文理探究科”に改組し、その第一期生が2年生に進級し、1学期の探究の授業として、この「地域探究プロジェクト」に取り組みました。

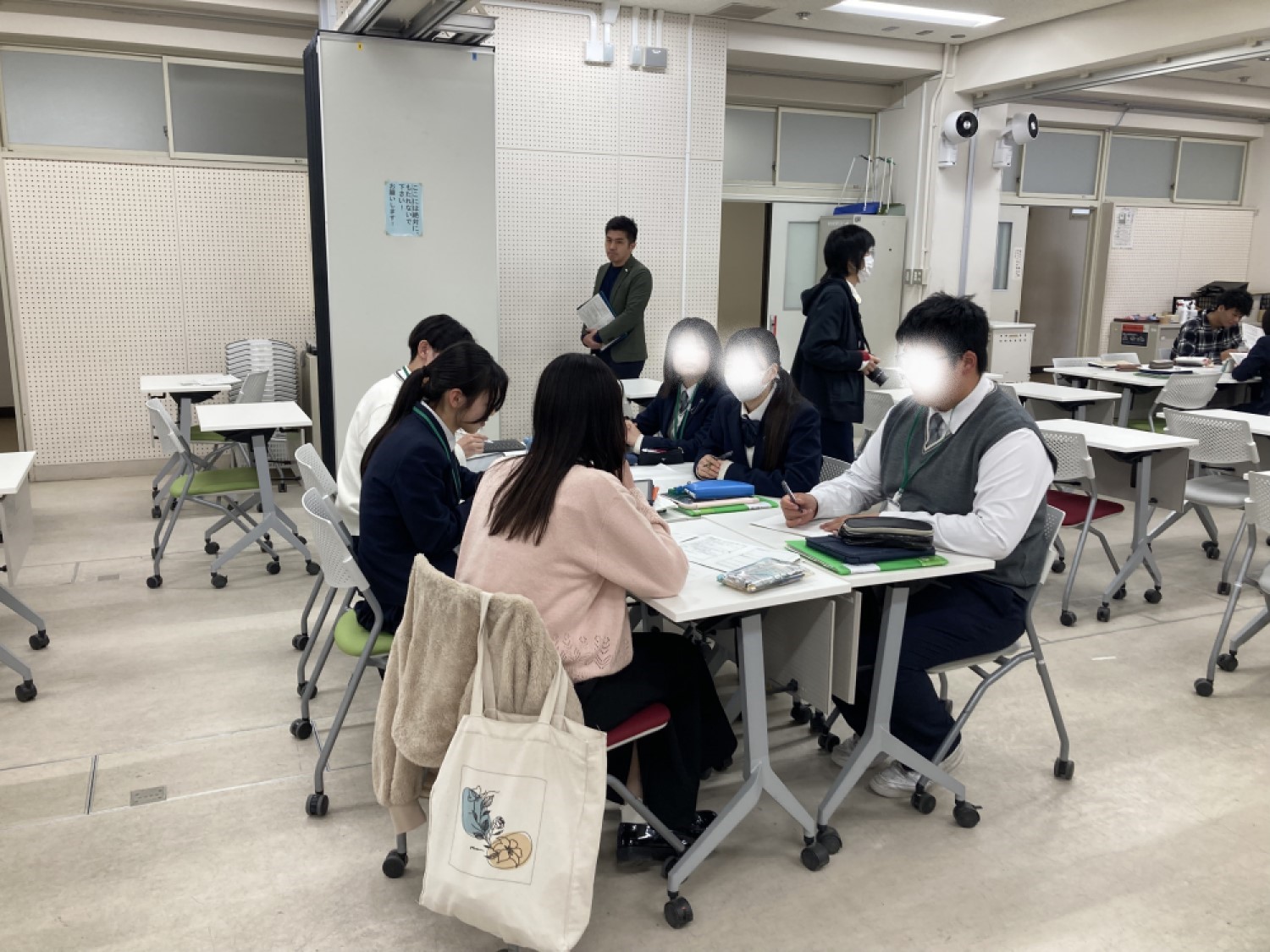

地域の困りごとを見出して、その現状と課題を探究し、問題解決や高校生たちの地域への関わり方を考えていきます。複数名のグループワークで、本学は文学部の2・3回生がサポーターとして付き、高校生の探究活動に対する指導助言を行います。これは現在の学習指導要領でも明らかなように、探究学習など生徒自身が調べ・考えるスタイルの授業が広がっているなかで、高校生にどう向き合っていくかを大学生が学ぶ機会であり、文学部では教職課程授業の一環として、教員免許取得を目指す学生たちの実地演習として取り組ませています。

【活動の内容】

高校生は2人~5人のグループに別れ、昨年度末から地域課題を探す作業を行いました。4月の大学生との顔合わせで、テーマと目的を提出し、地域探究の問いとして成り立つかを議論しました。各班ともはじめは自分たちの興味や思い付きに過ぎないのですが、話し合い、大学生の意見も聞きながら、改めて下調べをして問いをはっきりさせます。今回は、以下のテーマとなりました。

1)子供食堂により多くの人に来てもらうためにはどうすればよいか?

2)神戸市における空き家活用の可能性

3)小学生の防災意識を上げるには

4)子どもの活動量を増やすために高校生にできることは何?

5)鎮守の森を守るには

6)人気観光地のマナー問題を減らす持続的な解決策は何か

7)高校生が外国料理店を利用する機会を増やすには

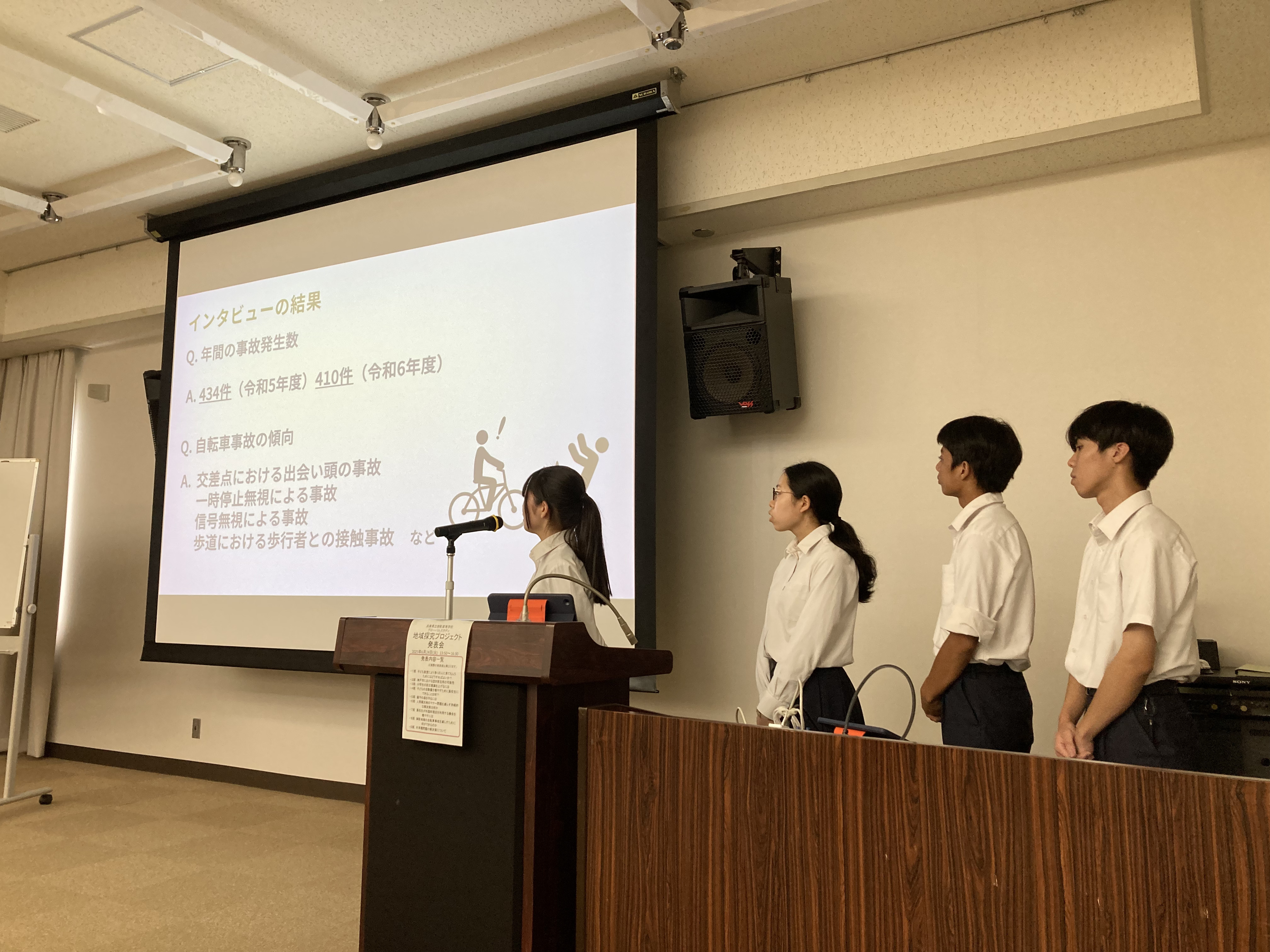

8)御影地域の自転車事故を減らすために何ができるのか

9)外来種問題の解決策について

今年度は文化祭などの学校行事のために授業時間数が例年より減ってしまい、少ない回数で作業を進めるのに高校生たちは苦労したようです。それでも、実際に地域で活動している子供食堂、市役所、神社、地区の組合や飲食店など、それぞれにフィールドワークで聞き取りを行い、「現場で本当に問題になっていることは何か」を学びました。高校生の予想と違って、例えば外来種では違う生物も行政課題になっていたり、結果から再度問いを立て直す班もありました。どの班も、地域の方々からお話を聴くことで、テーマに関する地域固有の問いについて知り、地域を良くするために高校生の自分たちが取り組めることは何か、生徒同士で話し合って試行錯誤する姿が印象的でした。

【成果発表会】

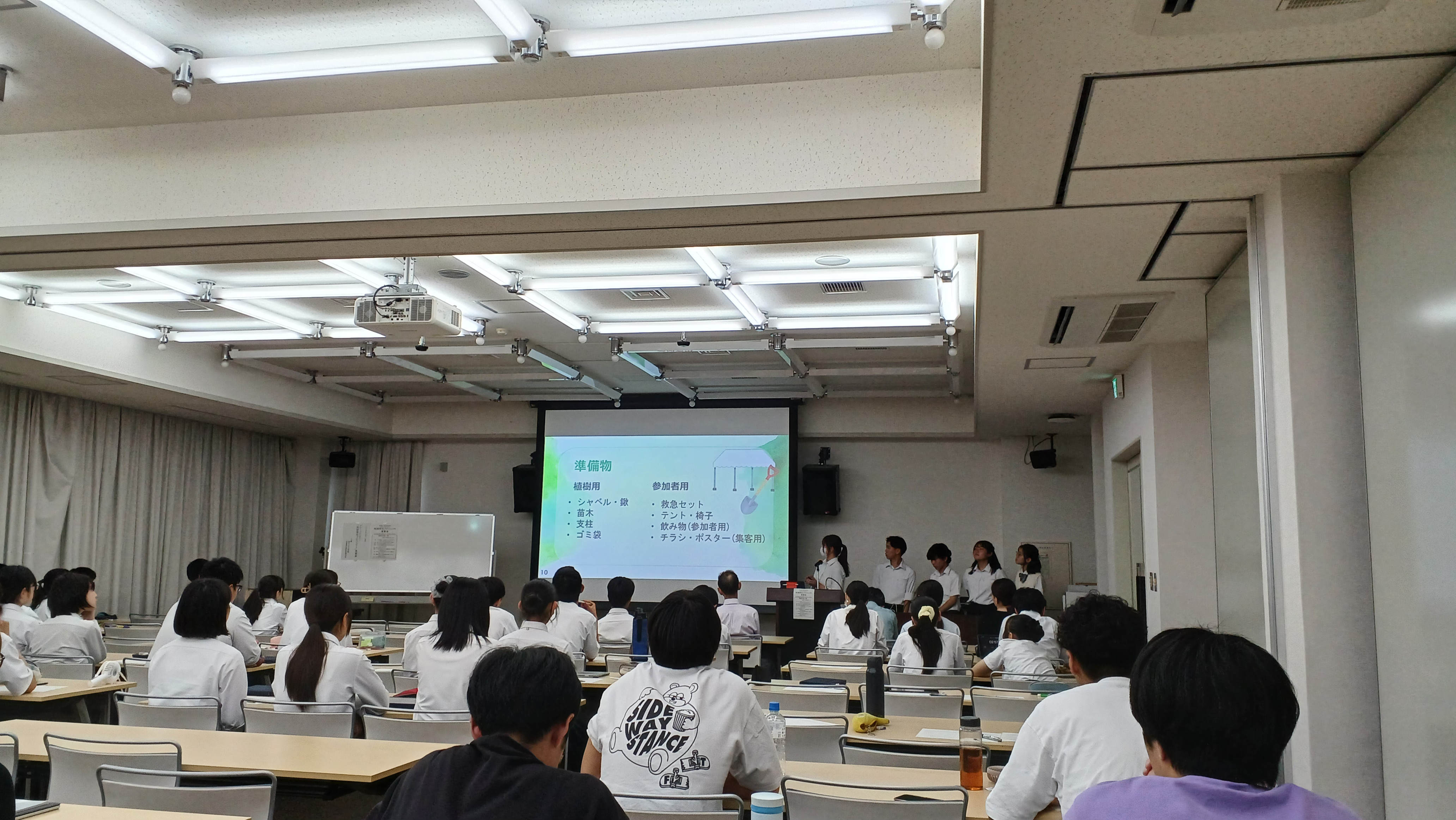

高校で週1の授業を積み重ね、探究活動をおこない、結果をパワーポイントにまとめていきました。成果報告の発表会は、6月24日(火)に例年通り、神戸大学瀧川記念学術交流会館を会場に開催されました。当日は文理探究科の生徒、教員、指導に当たった大学生のほか、文学部の教員、地域団体の方、保護者など20名余りに来場頂き、総計80名ほどの参加者がありました。

高校生は午後、会場の神戸大学に到着し、文学部担当教員および校長先生のあいさつののち、9班が順番に8分間の発表を行いました。練習を重ねた生徒たちは堂々と発表を行い、質疑応答も同じ高校生からいくつも質問が挙がり、積極性と主体性が垣間見えました。この点は、新設した文理探究科の特徴がうまく表れているのではと思われます。

最後に出席された地域団体や教員、文学部副学部長の佐藤先生から、コメントをいただきました。高校生らしい探究活動が揃い、楽しくも真剣に取り組んだ1学期3か月の集大成となりました。この後、御影高校では優秀発表班を選び、秋に外部(関西学院大学など)で実施されているリサーチ・フェアなどでの発表も予定しているそうです。

【今年度の振り返り】

文理探究科の生徒としてははじめての地域探究プロジェクトでした。過去の発表と大きな変化はなく、今年もレベルの高い発表でした。生徒たちが自主的に考えて動く場面が多く、発表、意見交換を進んで行っている点は一つの特徴でしょう。探究活動としては、生徒が地域に実際に出て体験的に学ぶ、ことが大きな点です。問いの掘り下げは、大学生の研究は先行研究などを踏まえるのに対して、地域の方々の意見に左右されすぎたり、インターネット上のソースに頼り切ってしまうケースがどうしても多くなっています。せっかくの活動成果が井の中の蛙に陥らないよう、探究授業としての目的と過程の設定は、高校の他の探究科目などと比較もして、精査を進めていただけることを期待しています。

大学生の支援について、高校生に対する振り返りアンケートでは、高校生の活動を「違う視点で見て、考え付かないことを言ってくれた」、「抜けているところ」や「矛盾点を分かりやすく説明してくれた」、「答えではなくヒントや道筋を」示してくれた、などの評価が寄せられた一方で、「グループに対してでなく班員個人に対する指導も欲しかった」、「もう少し一緒に考えてほしかった」といった意見もありました。大学生は短い授業期間で生徒たちと関係性を築かねばならず、信頼関係の作り方は大学生たちの個人差もあって難しい面もあります。それでも、教育実習でクラスの生徒たちの中にどう入っていけばよいかなど、大学生にとっても多くの気づきと学びを与えている点は大きいでしょう。

指導助言する時間の少なさも指摘がありました。大学と高校双方の学事暦を調整して実施していますが、フィールドワークや中間報告の日程を工夫する余地はあると思われ、引き続き改善に努めたいところです。2006年度から始まった神戸大学文学部と県立御影高等学校との連携事業は、19年目となりました。これからもお互いのプラスの部分を増やし、高校生と大学生の両方にとって、実りある授業時間となるように努力を重ねたいと思います。