東アジアの「地方的世界」

"Local World " in East Asia

―基層・動態・持続可能な発展―

Basic structure,Dynamics, and Sustainable Development

| Contents |

| トップページ |

| 総合情報 |

| 研究会 |

| 総説・比較 |

| 北東アジア周縁域 |

| >東アジア内陸域 |

| 東南アジア沿海域 |

| リンク |

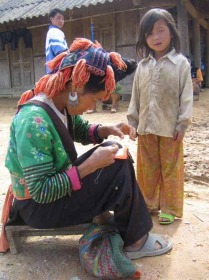

2008年度調査報告(ベトナム) ・ベトナムにおける「民族」 民族(dan toc)というベトナム語には2つの用法があることがよく知られている。1つは「ベトナム民族は1つ」という用法にみられるように、国民やネーションに近い意味で用いられる場合である。2つめは、エスニック集団(ethnic group)と英訳される意味で用いられる場合である[cf.岡田1998:183]。ベトナム民主共和国(1945-1975)ベトナム社会主義共和国(1976-)が過去4回(1946、1959、1980、1992)発布した憲法のうち1959年憲法以来3つの憲法に2つめの意味で民族の語が用いられている(1)。ベトナムにおいて、民族は、公民(cong dan)を分類する明確な法的概念として採用されてきたのである。 (1)ベトナム共産党(労働党)主導の2政府が発布した憲法については、以下を参照。 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM (bien soan) 2002 Hien phap Viet Nam (nam 1946, 1959, 1980, 1992 va Nghiquyet ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Hien phap 1992). Ha Noi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia. ・ソンラーにおける民族 ラオス、中国雲南省と国境を接し山がちなベトナム西北地方は、ベトナム民主共和国以前からベト・ムオン語系、タイー・ターイ語系、モン・ザオ(苗瑤)語系、チベット・ビルマ語系、モン・クメール語系などに属するムオン、ターイ、モン、ザオをはじめとする20以上の多民族が混交する地域であった。とくにフランスが撤退した1954年以降は、デルタ地域からベトナムの多数民族キン族が各地に入植し、人口構成にも変化が見られる。たとえばソンラー省の場合、もっとも人口1,007,700人の54%を占めるのが盆地民のターイであり、次にキン族が多く(18%)、モンの12%、ムオンのムオン8.4%を大きく上回っている。ソンラー市街に絞ると、人口約19000人(2)の70パーセントをキン族が占めている(3)。 (2)統計年、典拠不明。(http://www.tageo.com/index-e-vm-cities-VN-step-1.htmによる) ・民族衣装の現状 盆地に形成された市場は、紅河デルタ、中国その他の外国からの物資のみならず、地域の諸民族が集まり、接触し合う重要な交流点である。この地域において、衣装はそれぞれの民族帰属を視覚的に表現する代表的な物質文化であり、さまざまな民族の人々が市場に着ていることが民族衣装だけからでもわかる。しかし、ある民族独自の衣装は、民族間の物質的、技術的交流がないゆえに形成されているのではない。伝統的といわれる衣装も、外部社会からの影響を受けつつ不断に変化し、新しく作り出されている。また、洋装化が進む市街では、都市社会のコンテクストにあった衣装形態も生まれている。モンとターイを例に、ソンラーの市街や村で人々がどのような衣装を身につけているのか、写真を用いて示したい。

引用文献

樫永 真佐夫(国立民族学博物館民族社会学部・准教授)

|

正面の女性は、これからソンラー市に向かう黒タイ女性で、民族衣装で清掃している。特に女性については、スーツ以外に民族衣装を着飾ることも、ソンラーでは正装として認められている。女性のヘルメットが頭にしっかり被さっていないのは、タンカウという既婚女性独特の結い方によって頭のてっぺんが高くなっているためである。2007年12月25日以来、バイク走行でのヘルメット着用が義務化され、ソンラーでは既婚黒タイ女性のちょっと高い位置でのヘルメット着用が目立つようになった。

正面の女性は、これからソンラー市に向かう黒タイ女性で、民族衣装で清掃している。特に女性については、スーツ以外に民族衣装を着飾ることも、ソンラーでは正装として認められている。女性のヘルメットが頭にしっかり被さっていないのは、タンカウという既婚女性独特の結い方によって頭のてっぺんが高くなっているためである。2007年12月25日以来、バイク走行でのヘルメット着用が義務化され、ソンラーでは既婚黒タイ女性のちょっと高い位置でのヘルメット着用が目立つようになった。