東アジアの「地方的世界」

"Local World " in East Asia

―基層・動態・持続可能な発展―

Basic structure,Dynamics, and Sustainable Development

| Contents |

| トップページ |

| 総合情報 |

| 研究会 |

| 総説・比較 |

| 北東アジア周縁域 |

| >東アジア内陸域 |

| 東南アジア沿海域 |

| リンク |

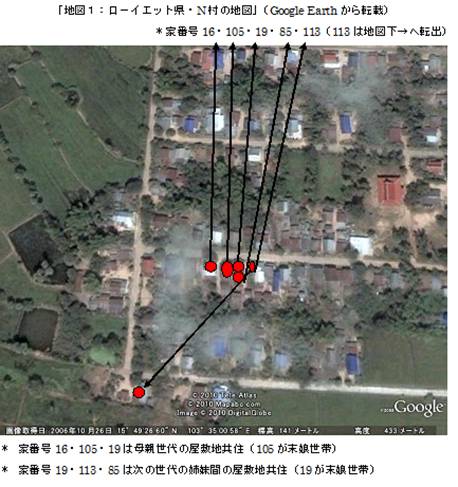

2009年度調査報告(タイ) 調査地である東北タイ・ローイエット県のN村の遠隔地への移動は、1960年頃から始まる。1960年代後半からは、東部ラヨーン県・クレーン郡(通称サムヤーン)への移動が顕著になる(北原 1987)。移動した人たちは、果樹園やゴム園などで肉体労働をおこなった。また村人、とりわけ男性たちは、農閑期を利用した季節的な労働場所としてもここへ移動をおこなった。当時のことを振り返って、村の男性は「サムヤーンにはもう一つのN村があった」と話した。それほど、当時は村から仕事を求めて移動する人たちが多かったことが理解できるだろう。しかし、現在では、バンコク近郊の中部地方への移動が一般的となっていて、日系企業の工場や縫製工場などにおいて、若い人たちを中心に村から移動することが多くなってきている。 村で屋敷地共住や近接居住している親類関係にある人たちは、都市への移動も親類同士近くに移動している【地図1参照】。移動した後も頻繁にではないが連絡を互いに取り合ったり、正月などの村への帰省のときなどはみんなで乗り合わせて帰省したりしている。また、村にいる親たちも親類同士連れ立って、移動している子供たちの様子を見に都市へ行くこともある。かつて移動先にも「もう一つのN村があった」というほどの村からの顕著な移動先はないが、このように、村での居住形態が娘や息子の移動先にも影響しているといえる。

参照文献・資料 藤田 直子(大谷大学真宗総合研究所共同研究員) |